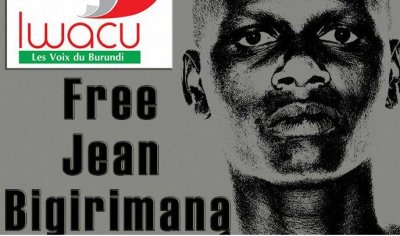

È scomparso Jean Bigirimana, da più di venti giorni nessuno ha più sue notizie. È, o forse era, un giornalista del gruppo editoriale Iwacu e dell’agenzia Info Grands Lacs. Gli appelli su internet e gli editoriali dei colleghi non hanno dato esito e ormai non si contano più le ricerche compiute da amici e parenti. Del reporter burundese, nessuna traccia. È scomparso un cronista, è sparito un uomo a Bujumbura. E, come lui, anche altre centinaia di persone, dopo essere state arrestate, risultano oggi disperse in Burundi. Ritorna ad affacciarsi sulla contemporaneità la parola ”desaparecidos” e lo fa con il suo carico di terrore e il suo vissuto di incubi mai domati dalla memoria di chi ha attraversato gli anni del secolo breve. Non accade in Argentina, in Cile o in Guatemala. Questa volta i ”desaparecidos” sono i figli della regione dei Grandi Laghi, il ”cuore di tenebra” dell’Africa, nel piccolo stato del Burundi, sempre più regno personale del presidente Nkurunziza che, dopo aver violato la Costituzione, ha intrapreso una vera e propria campagna del terrore contro ogni oppositore.

Tutto ha avuto inizio nell’aprile 2015, quando il leader guerrigliero, poi presidente dell’ex colonia belga, Pierre Nkurunziza, ha deciso di candidarsi a un terzo mandato presidenziale, violando così gli accordi di Arusha e la Carta costituzionale della nazione, che impongono un limite di due mandati. Immediate sono scoppiate le proteste nel Paese, ma queste, subito, sono state represse. Ci sono state le elezioni, a luglio, e il governo del Cndd-Fdd ha trionfato e quindi, una volta ottenuta la legittimazione alle urne (nonostante il sospetto dei brogli sia quasi una certezza), il partito presidenziale ha iniziato una vera e propria guerra contro ogni forma di opposizione e di dissenso, facendo sprofondare il piccolo stato africano in una crisi che ha provocato oltre 260mila profughi. I casi di tortura accertati dalle Nazioni Unite, poi, sono più di 500 ed è stata denunciata la presenza di fosse comuni in seguito a casi di esecuzioni sommarie dei dissidenti.

Tutto ha avuto inizio nell’aprile 2015, quando il leader guerrigliero, poi presidente dell’ex colonia belga, Pierre Nkurunziza, ha deciso di candidarsi a un terzo mandato presidenziale, violando così gli accordi di Arusha e la Carta costituzionale della nazione, che impongono un limite di due mandati. Immediate sono scoppiate le proteste nel Paese, ma queste, subito, sono state represse. Ci sono state le elezioni, a luglio, e il governo del Cndd-Fdd ha trionfato e quindi, una volta ottenuta la legittimazione alle urne (nonostante il sospetto dei brogli sia quasi una certezza), il partito presidenziale ha iniziato una vera e propria guerra contro ogni forma di opposizione e di dissenso, facendo sprofondare il piccolo stato africano in una crisi che ha provocato oltre 260mila profughi. I casi di tortura accertati dalle Nazioni Unite, poi, sono più di 500 ed è stata denunciata la presenza di fosse comuni in seguito a casi di esecuzioni sommarie dei dissidenti.

”Non si deve mai parlare esplicitamente in pubblico. Non si deve mai usare la parola regime, non dovete mai parlare dei paramilitari, non dovete mai parlare di tortura in pubblico. Qua, in Burundi, anche i muri hanno le orecchie e occorre essere molto prudenti”. È con queste parole, che di prima mattina, seduto nella veranda di un bar vicino a piazza Louis Rwagasore, Melchiade, uno studente universitario, spiega la situazione nella capitale. Bujumbura è l’Africa spogliata della sua identità. Non c’è il traffico congestionato che caratterizza tutte le grandi città africane, i mercati sono chiusi, il clima di sospetto aleggia ovunque e in ogni dove ci sono uomini della polizia con le divise blu, i ray ban calati sul naso e il kalashnikov a tracolla. Mentre Melchiade descrive la realtà del suo Paese, si sente un’esplosione. Proprio di fronte al busto dell’eroe patrio esplode una granata lanciata da uomini in moto. Una persona è riversa a terra, un’altra saltellando su una gamba sola cerca sostegno contro un muro e intanto stringe la coscia colpita da una scheggia. Non passano dieci minuti che in altri punti della città scoppiano tre granate. Il bilancio finale è di un morto e più di 30 feriti. Il governo, attraverso il ministro della sicurezza Alain Guillame Bunyoni, accusa i ”ribelli” e parla di terrorismo; la popolazione, invece, mormora sottovoce che i colpevoli sono stati gli Imbonerakure, la gioventù del partito al potere, divenuta una milizia paramilitare, di modo che si possano giustificare retate e arresti. Il Burundi è il Paese dei sospetti e delle supposizioni ma, dopo qualche ora, verso sera, le arterie cittadine vengono sbarrate con il filo spinato.

Il viale Uprona è come una pista di un aeroporto abbandonato. Le due carreggiate sono vuote, nessun movimento, solo una lingua d’asfalto che riflette una tramontana rosso sangue e, intanto, poco a poco, la città si svuota: nessuno per le strade, solo pick up dell’esercito che dai quartieri periferici corrono verso le caserme con i cassoni carichi di giovani ammanettati. Le retate e gli arresti, così com’erano stati predetti, sono in corso: oppositori, giovani innocenti e semplici sospettati sono tutti insieme, ammassati sulle vetture delle forze di sicurezza. Hanno gli sguardi bassi, le teste chine e solo un ragazzo con un occhio tumefatto e il labbro sanguinante alza il volto e sfida regime e paura guardando con occhi da condannato chi, nel silenzio, lo sta accompagnando incontro a un destino tanto prevedibile quanto atroce, gli uomini del Service national de reinsegnement. Sono loro che organizzano le incursioni nei quartieri dove giovani universitari e manifestanti della prima ora hanno dato vita alla Red-Tabara, il movimento di resistenza.

Bujumbura è un reticolato di piccoli fronti interni. I governativi da un lato, in divisa e ben armati, gli insorti dall’altro, nella clandestinità e carichi di utopia ed esasperazione più che di munizioni e fucili. Nel mezzo, ad oggi, nessun contingente di interposizione, perché il regime dapprima si è opposto al dispiegamento degli uomini dell’Unione Africana e poi all’arrivo dei Caschi Blu. “Il nostro era un paese tranquillo, che stava cercando di allontanarsi dallo spettro della guerra civile, conclusasi dieci anni fa. Poi c’è stato il colpo di stato di Nkurunziza che ha deciso di ricandidarsi e da quel momento solo sparizioni e violenza; molti dei nostri amici e parenti sono stati torturati, uccisi e di altri non abbiamo più notizie. Cosa possiamo fare se non combattere?”. A parlare all’interno di un’abitazione privata, lontano da possibili informatori e spie, sono due membri della ribellione Red-Tabara. Olivier e Thomas, 32 e 38 anni, studenti ieri, oggi invece giovani latitanti, in ostaggio del disincanto e della necessità di gesti forti e parole estreme per cercare un appiglio alla sopravvivenza e una ragione nel proprio presente. ”Abbiamo deciso di prendere in mano le armi per liberare il Paese. Il regime dice che gli insorti sono Tutsi e cerca così di dividere la popolazione riportando gli Hutu contro i Tutsi. Ma in realtà non è così: nelle nostre fila ci sono militanti di ogni etnia e quello che vogliamo noi è giustizia e democrazia”. Di fronte alla possibilità di morire non hanno esitazioni: ”Libertà o morte!”. Ma la libertà, per Thomas, non è altro che uno slogan gridato con enfasi, una tappa mancante nella propria storia personale, una parola d’ordine, un credo assoluto che non ammette concessioni. All’indomani dell’intervista, tuttavia, una chiamata anonima rompe la notte: ”Thomas è stato arrestato. È sparito, per sempre”.

È morto Thomas, e chissà se ha guardato in faccia i suoi aguzzini cercando un eroismo nell’ultimo momento di vita o ha chiuso gli occhi pregando Dio. Ha fatto il nome dei suoi compagni o ha resistito alle torture facendo del suo ideale la ragione della sua morte? Non si sa, e forse non si saprà mai. Ciò che è certo è che Thomas è un ragazzo di 30 anni ucciso e scomparso, un ”desaparecido”. È scomparsa anche la sorella di Aimè, un altro ribelle datosi alla clandestinità, il cui unico pensiero ora è una tardiva preghiera, pronunciata ogni sera da un nascondiglio diverso con la speranza che sua sorella sia stata uccisa senza soffrire. Sono giovani, sono ”desaparecidos”, ma non sono ”olvidados”, dimenticati. E’ proprio quella parte di parola ”vida”, con il suo significato d’immortalità, a far si che i nomi e i volti e quelli che erano i sorrisi di chi non c’è più sopravvivano nella memoria di chi invece c’è ed è rimasto là, in Burundi, tra il lago Tanganika e la foresta equatoriale, dove tutto è stato travolto dal silenzio del terrore e dalla rassegnazione.

- Appelli per la liberazione del giornalista Jean Bigirimana